-

Louie, la vraie-fausse histoire d'un roi du Stand Up dépressif. Une série atypique et attachante.

Louie a été lancé en 2010 sur le network FX aux États-Unis et n’a depuis cessé d’être encensé par la critique américaine (deux Emmy awards pour « meilleure écriture dans une comédie » en 2012 et 2014, deux Critic’s choice television awards en 2012 et 2013 pour « meilleur acteur dans une série comique », nommé deux fois aux golden globes en 2013 et 2015 pour le même prix…).

Louie, c’est la vie fictive de l’humoriste de Stand Up Américain Louis C.K., quadragénaire, divorcé, déprimé. Plutôt que d’accepter un contrat avec une plus grosse chaîne, il accepte la proposition de FX de faire un pilote avec un budget moindre, mais un contrôle complet du processus créatif, chose assez inhabituelle dans le monde des séries télés. Il se retrouve alors avec les casquettes d’auteur, réalisateur, acteur et même dans les premières saisons, monteur. C’est cet élément qui fait de la série un objet atypique dans le monde de la sitcom, c’est une vision d’auteur, entière et franche.

Une construction différente, une série hybride

Le premier élément qui pourra désarçonner les spectateurs de Louie, c’est son format. En effet, la grande majorité des épisodes sont composés de deux scènes entrecoupées de moments de Stand Up, le tout lié par un thème plus ou moins explicite. Ce choix apporte à la série des scènes plus lentes, privilégiant l’installation d’une situation plutôt qu’une course au gag effrénée.

La construction narrative est elle-même chamboulée dans plusieurs épisodes et semble abandonner une certaine cohérence au profit du propos (sa sœur change régulièrement de personnalité et d’actrice, son père est présenté comme décédé, puis comme vivant…), même si, plus les saisons avancent, plus une cohérence s’installe et permet des histoires au long court, en plusieurs épisodes. Le style de la série vacille toujours entre comédie et drame, certains épisodes mêlant les deux, d’autres laissant clairement l’aspect comédie en retrait.

"Chaque jour commence et je relance le programme de la misère. J'ouvre mes yeux, me souviens de qui je suis, de quoi j'ai l'air et je suis juste... Ugh..."Rire de la déprimeLa vie de Louie est déprimante. Père divorcé, solitaire et en surpoids, le quotidien de l’humoriste ressemble parfois à un long soupir. Mais à tant voir l’absurdité et la cruauté du quotidien s’acharner sur notre héros, on rit. On rit toujours un peu jaune, priant pour ne jamais se retrouver dans la même situation, mais on rit quand même.

Louie nous parle de la vie de tous les jours de la manière la plus juste possible, pointant du doigt avec ironie et acidité les petites cruautés, humiliations et malchances de la vie - le show pourrait parfois s’appeler « la loi de Murphy : la série ». Mais malgré tout ce qui peut lui arriver, notre humoriste brille de par plusieurs moyens. Le premier étant les instants de Stand Up (tournés devant un vrai public, pour les besoins de la série), Louie debout sur scène, le micro en main, un sourire apparu sur son visage, fait rire. À propos de la mort, de l’amour, de la solitude, de la paternité, de la religion, du sexe, de tout. Son quotidien se fait alors carburant pour ces quelques minutes sur scène où l’on se moque du meilleur, et surtout du pire. Louie brille aussi de par sa paternité, il se démène pour être présent pour ses filles, pour veiller sur elles. À des années-lumière de la mièvrerie, de façon toujours juste et humaine, il nous dépeint l’amour profond du père pour ses filles, l’agacement tout aussi profond qu’un adulte peut avoir pour un enfant.

La forme en accord avec le fond

Sur le plan technique, Louie est toujours filmé avec beaucoup de sobriété, ressemblant un peu au cinéma indé américain de ces dernières années. Toujours simple et efficace, la mise en scène met en valeur les dialogues, et surtout, les acteurs. On pourra reprocher à Louis C.K. de se jouer lui-même, mais le fait est qu’il est toujours juste dans son embarras, dans sa maladresse, le rôle lui va comme un gant, ce qui n’est pas étonnant dans la mesure où il écrit son propre personnage. Ce qui est alors génial, ce sont les guests présents dans la série. Dans les personnages réguliers on retrouve une myriade de figures du stand-up d’outre atlantique, tous jouant une caricature d’eux même (Jerry Seinfeld, Chris Rock, Sarah Silverman, pour ne citer que les plus connus…). Ceux présents seulement pour un ou quelques épisodes, tout aussi talentueux, sont souvent des visages connus et même parfois, très connus (Matthew Broderick, Ricky Gervais, F. Murray Abraham, Robin Williams, David Lynch…). C.K. sait s’entourer, employant ses acteurs à la perfection, semblant capturer l’essence comique ou dramatique de chacun d’eux, bien que tous les visages ne soient pas familiers, les comiques étrangers n’étant pas extrêmement populaires dans l’hexagone.

La série format 20 minutes se fait de plus en plus inventive et sort peu à peu des carcans existants depuis les années 40. Certains diront que le terme sitcom n’est pas adapté à des séries comme Louie, qui rejette tous les codes du format et n’en garde que la durée. Mais pour moi, à tort ou à raison, le terme sitcom, ou situation comedy dans sa forme non contractée, s’applique parfaitement et montre surtout que le genre est en train de changer, de prendre des lettres de noblesse.

Que l’on aime ou non la série, que l’on soit sensible ou non à son humour et à sa narration, Louie est une sitcom d’auteur et redore le blason d’un style qui reste trop souvent vu comme un divertissement un peu stupide aux rires enregistrés abrutissants, la faute à des shows comme Big Bang Theory (ce n’est, bien sûr, qu’un avis personnel), qui usent jusqu’à la moelle des procédés éculés sans grande nouveauté et qualité d’écriture. Le fait devoir des auteurs s’approprier ce genre, des « artistes » si j’ose dire, fait le plus grand bien à un format trop souvent malaimé, à la création artistique en général et surtout, c’est important, à nos petits yeux de spectateurs.Louie ne plaira pas forcément au premier abord, le regard « doux-amer » posé sur le quotidien d’un quadragénaire divorcé ne peut pas parler à tout le monde. Mais si le show peut sembler sur le papier difficile d’accès et peu intéressant, surtout pour un jeune public, tout le monde peut s’identifier à ce personnage attachant, maladroit socialement, mal dans sa peau et dans sa vie. Louie, c’est un clown triste moderne, un être bon sur qui le destin semble parfois s’acharner et je défie quiconque de ne ressentir aucune empathie pour lui après quelques épisodes.

La série compte déjà 4 saisons, la 5e débute le 9 avril 2015, sur FX.

Critique et dessins : Quentin Hell

Louie : bande-annonce saison 1

votre commentaire

votre commentaire

-

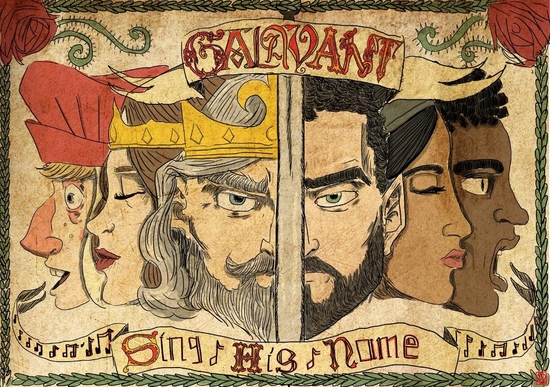

Galavant, la série musicale qui se moque des contes. Drôle, mais trop gentil.

Lancée sur ABC le 4 janvier dernier, Galavant est une série qui devait sortir du lot : de par son format sitcom (20 min), de par son ambition satirique sur le modèle des Monty Python, sorte de mélange subtil de Glee et Once Upon A Time, où les héros rient d’eux-même et de leur prévisible épopée.

Dessin : Quentin HellLe chevalier misérable, le roi soumis et la princesse vénaleGalavant, c’est aussi le pari risqué d’une comédie musicale : pari en partie tenu, sous la direction de Dan Folgeman (Raiponce) et grâce aux mélodies d’Alan Menken (La Petite Sirène, Aladdin) et paroles de Glenn Slater (Raiponce). L’esprit Disney n’est donc pas très loin : la série reste gentille sans être corrosive, agréable sans être addictive.L’histoire est écrite comme un beau conte de fées : Galavant (Joshua Sasse), chevalier courageux et musclé, a tout pour lui. Beau, populaire, et amoureux de la belle Madalena (Mallory Jensen) avec qui il coule des jours heureux. Seulement, et c’est là que le conte se fait parodique, il perd les pédales, devient gras et alcoolique, suite à la perte de sa bien-aimée, kidnappée par le terrible roi Richard. Bien vite, il s’avère que Madalena n’est pas la victime et l’amoureuse éperdue que l’on croyait : vénale et cruelle, elle met sous ses ordres un roi soumis et ridicule (Timothy Omundson, excellent). Un renversement de situation qui se joue des situations traditionnelles : Madalena se transforme en Cersei Lannister version Disney, Galavant en poltron sympathique.Une série encore trop sagePortée par des acteurs tous très justes, des chansons rythmées, Galavant est une série qu'on regarde pour se détendre après une grosse journée de travail. Pas de portée très profonde ici : l’on se demande si peut-être en allant plus loin dans sa satire du monde ultra-codifié du conte, Galavant aurait pu dire plus. En se limitant à un agréable pastiche, la série se contente de surfer sur la mode bankable des contes au cinéma (Into The Woods, Blanche-Neige, Maléfique et j’en passe) et sur petit écran (Once Upon A Time, Sleepy Hollow). Ce qui nous rappelle qu’après tout, ABC appartient bien à Disney (la chaîne a été rachetée en 1996).Galavant est une série de 8 épisodes, censée « combler le vide » avant la reprise d’Once Upon A Time saison 4 sur ABC. Le dernier épisode, suivi par plus de 4 millions de téléspectateurs, a été diffusé dimanche 25 janvier.Galavant : bande-annonce saison 1 votre commentaire

votre commentaire

-

The Americans : Agent dormant ne dort jamais

Créée par Joe Weisberg, ancien agent de la CIA, The Americans est diffusée sur la chaîne FX depuis janvier 2013. Alors que la deuxième saison s’est terminée en mai 2014, la saison 3 sort le 28 janvier aux US, l’occasion pour nous de revenir sur deux saisons intenses.

L'Amérique espionnée par des américainsThe Americans, c’est l'histoire de deux vrais-faux américains tellement bien installés dans leur coquette banlieue de Washington qu'on se demande parfois combien de saisons il leur faudra pour délaisser la Cause et se fondre un peu plus dans le confort douillet de leur vie made in USA.

La Guerre Froide remise au goût du jour par le républicain Reagan élu à la Maison Blanche en ce début des années 80, donne du fil à retordre à nos agents infiltrés, espions obéissants et hyperactifs. Le programme Star Wars- n'oublions pas que Reagan est un ancien acteur-et la mise en place du bouclier spatial sur ordre présidentiel obligera les Jennings à gérer presque jour et nuit les turpitudes d'autres agents plus ou moins dociles, à subtiliser des plans ultra-secrets -le programme Echo - dans des conditions rocambolesques, à faire le « sale boulot » quand le Centre l'ordonnera, à exceller partout, dans leur vie familiale comme dans leurs activités au service de l'Empire du Mal.<o:p></o:p>

Cette seconde saison, mélange explosif de temps forts à base d'actions réglées au cordeau et de scènes plus intimistes où les problèmes familiaux, humains en somme, viennent s'infiltrer et finalement dérégler les plans bien tirés de la planification toute soviétique de ce couple épatant, nous replonge avec délice dans une période si proche et si loin à la fois.

<o:p></o:p>

C'est d'abord le souci permanent avec lequel les scénaristes nous installent dans l'actualité tendue de cette époque - certains la découvriront, d'autres la revivront par le biais de cette fiction- qui fait la qualité de cette saison. Tout est là, en filigrane, décliné par touches successives, Reagan et ses obsessions anti-communistes hante métaphoriquement les couloirs du FBI, les agents sont sur les dents et certains perdront pied dans les bras d'une belle espionne venue de Vladivostock ; le sinistre KGB, représenté ici par la claustrophobique Residentura, bruisse des pires trahisons et complots. La menace pour chacun d'être renvoyé au pays du socialisme réél fait trembler chaque agent en poste à Washington et exacerbe sous nos yeux les luttes intestines les plus cruelles. Exfiltrations, renseignements hautement sensibles, confidences sur l'oreiller, déstabilisation en tout genre sont au menu quotidien de l'homo sovieticus d'alors aux prises avec la peu avouable tentation capitaliste.<o:p></o:p>

Mais la saison ne serait rien sans la famille Jennings, américains trop parfaits, couple rabiboché et attachant qui concentre tous les problèmes et apporte toutes les solutions. Ils sont présents sur tous les fronts. Agents de voyage en couverture et parents attentionnés at home, ils gesticulent en tout sens pour la Cause et s'interrogent quotidiennement sur les dangers encourus par leur progéniture, au gré de missions périlleuses, parfois hasardeuses, qu'ils mènent sans répit. Paige, leur ainée s'émancipe, se tournant -oh sacrilège ! Vers l'Eglise ! -et impose à ses géniteurs les affres de son adolescence occidentale. Sans parler du garçon, plus jeune et plus malléable, fondu de jeux vidéo qui n'hésite pas (comme papa!) à entrer par effraction chez les voisins pour jouer jusqu'à plus soif! Leurs parents effarés se demandant illico si l'Amérique permissive n'a pas totalement perverti leurs kids et s'ils ne s'éloignent pas à grands pas de leur véritable mère-patrie dont les enfants ignorent tout.

<o:p></o:p>

<o:p>Une série hautement addictive </o:p>

Nous sommes cependant un peu trop souvent éblouis voire étonnés devant la capacité des deux agents à tout organiser partout et tout le temps. Des journées de 24 heures ne suffisent pas à ces deux-là! D'ailleurs, le réalisme revendiqué de la série en pâtit quelque peu mais l'alternance de scènes intimistes et de scènes plus« décoiffantes» et même brutales nous autorisent à y croire et agissent insidieusement sur le spectateur assidu que nous sommes. Nous sombrons alors peu à peu dans une addiction que les cliffhangers psychologiques et les péripéties tordues à souhait ne font qu'accélérer!<o:p></o:p>

Que dire alors sinon bravo aux scénaristes et metteurs-en scène d'avoir réussi un pari difficile: nous faire aimer sans retenue des personnages qui tuent et qui mentent au nom d'une idéologie désuète aujourd'hui, si meurtrière hier. Mais L'Amérique de Reagan n'en sort pas grandie pour autant -pas de place ici pour une vision manichéenne du monde!-, l'âme humaine est partout la même, déchirée et contradictoire, brutale et fragile.<o:p></o:p>

Un différence pourtant, la liberté n'a pas de prix, c'est l' Amérique qu'il faudrait croire mais la saison prochaine nous en parlera probablement !

Critique : Sylvie Noirez

<o:p></o:p>

<o:p>The Americans : bande-annonce saison 1 </o:p>

<o:p></o:p>

<o:p></o:p>

votre commentaire

votre commentaire

-

Backstrom : le portrait vu et revu de l’anti-héros qu’on adore détester

La chaîne FOX, malgré des succès récents (Gotham), peine à face à la dure concurrence des séries originales des chaînes premium ainsi qu’aux productions des nouveaux venus Netflix et Amazon. Du coup, la chaîne a semble t-il préféré assurer ses arrières en proposant une adaptation des best-sellers suédois de Leif G.W. Persson, romans éponymes (Evert Bäckström) contant les aventures d’un policier râleur, antipathique, alcoolique mais génial. Backstrom est un enquêteur hors-pair, précisément parce-que son esprit « corrompu » parvient à déceler le pire chez les individus. Un air de déjà-vu ? C’est un Dr House un peu plus gros, un peu moins méchant, que nous montre cette énième série policière.

Backstrom : l’archétype de l’anti-héros

C’est Rainn Wilson (The Office) qui interprète le rôle d’Everett Backstrom, chef de l’équipe des « special crimes » de la ville de Portland. Un chef atypique et insupportable, qui traîne son gros ventre et son vieux cigare –qu’il n’allume jamais, un clin d’œil sans doute à Sherlock Holmes et son inséparable pipe- sur les lieux du crime. Everett représente la loi pour pouvoir mieux la contourner : afin de garder dans sa juridiction une affaire qui vraisemblablement ressemblerait à un suicide, il n’hésite pas à déclarer qu’il s’agit d’un homicide, avant même que ces collègues n’en trouvent les preuves concrètes.

Everett est donc un personnage peu séduisant, qui boit de la bière comme on boit de l’eau. Il forme une colocation inattendue avec un jeune gothique queer, fils d’une prostituée que fréquentait le policier, vendeur à la tire et dealer à ses heures. Bref, Everett est, et adore être, à contre-courant. Pour lui, comme pour le Dr House, c’est l’énigme qui est excitante à résoudre. Rendre la justice (ou la santé) n’est pas une priorité, comme les individus sont de toute façon foncièrement mauvais. Du coup, on retrouve énormément de similitudes entre les deux personnages. Parfois même, Everett fait penser, par son franc-parler et ses difficultés relationnelles, au génial David Tennant dans Broadchurch. Le pilote s’ouvre d’ailleurs sur l’examen psychologique de Backstrom, lors duquel on lui ordonne de « se faire un ami ». En fait, Everett Backstrom descend d’une longue tradition littéraire de détectives torturés et apathiques, de Harry Bosch chez John Connely à John Rebus chez Ian Rankin.

Une série comico-policière qui manque de cohérence

La crédibilité de la série est mise à mal par un casting peu judicieux, trop hétéroclite peut-être, rendant difficile l’adhésion et l’identification des spectateurs aux personnages, identification sur laquelle repose en grande partie le succès des séries policières - qui fonctionnent sur le schéma un épisode = une enquête -.

En effet, quelle surprise de découvrir dans l’équipe de Backstrom le David Palmer (Dennis Haysbert) de 24 ! On s’étonne de ce changement de ton pour l’ancien président fictionnel des Etats-Unis, habitué aux menaces terroristes et à la tension permanente instaurée par la série la plus parano de tous les temps. Du coup, difficile de l’imaginer chapeau sur la tête, manger des cuisses de poulet et partir à la chasse aux criminels.

La deuxième partie du pilote est nettement plus rythmée que la première : alors que l’enquête avance, on découvre les fragilités de ce râleur invétéré, génie cérébral mais incapable de tenir une arme, terrorisé à l’idée de devoir tirer sur quelqu’un, même dans une situation d’extrême urgence. Les séquences chez le docteur (« indien tandoori » comme l’appelle Backstrom) qui ouvrent et ferment l’épisode résument en fait assez bien un pilote qui nous présente d’abord un personnage à la limite du caricatural, à l’humour corrosif et aux remarques acerbes, pour conclure sur un individu nihiliste dépressif, qui ne croit plus en l’homme ni en la vie.

La série est diffusée sur FOX depuis le 22 janvier et comptera 13 épisodes.

Backstrom : bande-annonce

votre commentaire

votre commentaire

-

12 Monkeys, un dédale temporel addictif mais qui manque de crédibilité

Décidément, Syfy aime les histoires de virus et de fin du monde. Qu’il s’agisse d’Helix ou d’Ascension, l’humanité semble toujours y être en danger, en proie à une pendémie ultra-mortelle qui tuera plus de la moitié des hommes, ramenant les survivants à l’état de nature, où l’homme est un loup pour l’homme et où règne la loi du plus fort. 12 Monkeys s’annonçait comme l’une des séries les plus attendues de la mi-saison : pas évident pour la chaîne de tenir le pari d’une adaptation sur petit écran du classique futuriste de Terry Gilliam, L’Armée des douze singes, d’autant que de scénarios ambitieux, la chaîne passe souvent à une réalisation bancale. Qu’en est-il de 12 Monkeys ?

2043, 2013, 2015, 2017 : un voyage vertigineux dans le temps

Le pilote débute sur un flashforward : nous sommes en 2043, un homme ramasse une montre dans un bureau saccagé. Dehors, tout est désert, abandonné : on se doute que le futur n’est pas beau à voir. Retour en 2013 : la brillante virologiste Cassadra Reilly (Amanda Schull) se fait kidnapper par l’homme à la montre, qui se donne du mal pour lui prouver qu’il vient bien du futur et lui annonce qu’il cherche l’individu responsable d’un pendémie mortelle qui a décimé la majeure partie de l’humanité en 2017. Cependant, James Cole cest allé trop loin dans le passé : il donne rendez-vous à Reilly deux ans plus tard, dans un hôtel de Philadephie, avant de disparaître sous ses yeux. Alors que deux années se sont écoulées, que le docteur Reilly a vu sa brillante carrière et son couple s'effondrer, elle retrouve Cole. Ensemble, ils partent à la recherche du coupable.

La suite du pilote fait mal à notre tête de spectateur passif : de 2043, Cole débarque en 2013, puis repart en 2015. Au temps du récit vient se rajouter le temps de sa narration lorsqu’il évoque la contamination virale amorcée en 2017 (un flashback dans le futur !). Bref, on s’y perd et tant mieux : 12 Monkeys conteste la rigidité et la fixité du temps, et nous embobine dans des intrications temporelles addictives.

Un cliffhanger permanent

C’est un autre élément propre aux séries Syfy : la recherche constante du coup de théâtre qui donne à l’intrigue une toute nouvelle orientation. Comme si la série avait peur de prendre des spectateurs en cours de route, elle s’entête à ponctuer sa narration de retournements de situations (trop) fréquents qui, certes, apportent une nouvelle dynamique, mais contribuent aussi à la perte de crédibilité d’une fiction qui pose trop rapidement ses bases. En effet, ces « retours vers le futur » restent largement caricaturaux, parfois ridicules, à l’image de ce groupe de scientifiques qui envoie Cole traverser les époques. Du même coup, on perd ici toutes les nuances présentes dans le film. Alors qu’elle aurait pu approfondir, la série veut en fait aller trop vite : l’action à tous prix semble être le crédo de 12 Monkeys.

A ce défaut récurrent s’ajoute un casting peu judicieux : Aaron Stanford passe du rôle du geek-amuseur de galerie de Nikita à celui de sauveur de l’humanité : un nouveau personnage pas forcément en accord avec le jeu et le charisme de l’acteur. On lui accorde, pas évident de prendre la place de Bruce Willis. Là où la série innove, c’est en faisait le choix de remplacer le personnage de Jeffrey Goines (Brad Pitt) par Jennifer Goines (Emily Hampshire). Terry Fickett, co-créateur de la série, a justifié ce choix par la volonté d’éviter la comparaison systématique à Brad Pitt mais aussi d’inclure une « sexual chemistry » entre Cole et Jennifer. Reste à voir ce que nous réserve la suite…

12 Monkeys, au même titre qu’Helix, est diffusé depuis le 20 janvier sur Syfy France.

votre commentaire

votre commentaire